Weitere Porträts: Gesichter unseres Landes

Portraits jüdischer Persönlichkeiten

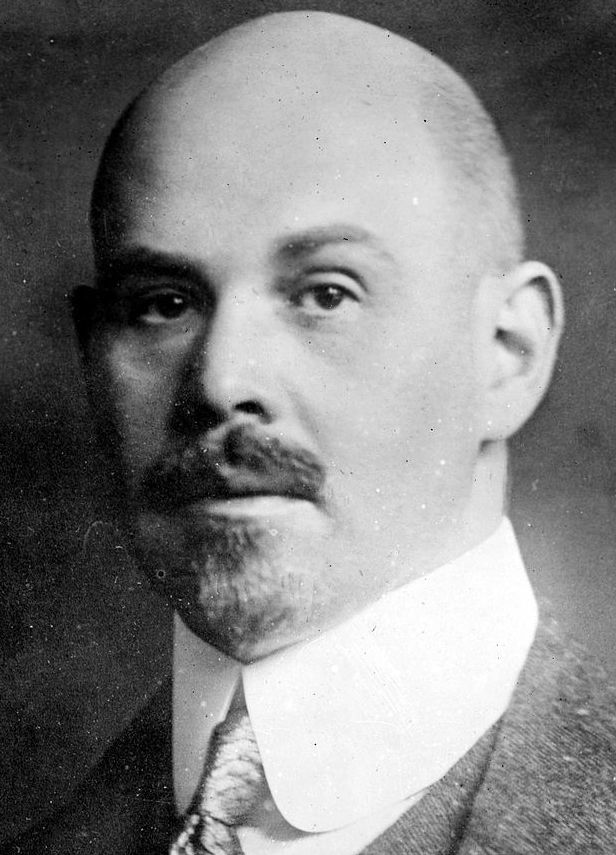

Gesichter unseres Landes: Walther Rathenau

Rathenaus Vater Emil war eine der großen Persönlichkeiten des unerhörten wirtschaftlichen Aufschwungs, den das deutsche Kaiserreich nach seiner Gründung 1871 nahm. 1883 hatte Emil in Berlin die „Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität“ gegründet, die ab 1888 „Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft“ (AEG) hieß. Dies war ein gigantischer Konzern aus 58 Banken, Finanzierungs-, Holdings- und Handelsgesellschaften, mit 11 Steinkohlen- und 21 Braunkohlen-Bergwerken, 21 Schwerindustrie- und Walzwerkbetrieben, 77 Maschinen-, Lokomotiven-Betriebe und Fabriken der Metallverarbeitung, 76 Unternehmen der Elektro-Industrie (darunter die Osram-Werke), 101 Elektrizitätswerken, Gaswerken, Telegraphengesellschaften etc. Nach Krupp in Essen war es der zweitgrößte deutsche Rüstungskonzern.

Beruflicher Werdegang und Aufstieg

Walther als der älteste Sohn und „Kronprinz“ studierte zunächst Physik und Chemie, aber auch Philosophie in Straßburg und 1889/90 an der Technischen Hochschule in München (ab 1970 umbenannt in Technische Universität) Maschinenbau und Chemie. Die 1868 von König Ludwig II. gegründete Hochschule war für ein solches Fach zusammen mit der in Berlin die beste Adresse. Walther zögerte, sich von seinem Vater für die Firma in die Pflicht nehmen zu lassen. Erst einmal leistete er Dienst in einer preußischen Renommier-Einheit, dem Garde-Kürassier-Regiment. Zum Offizier brachte er es dort nicht, aber nicht etwa deswegen, weil er Jude, sondern weil er nicht von Adel war. Dennoch stellte er bitter fest: „In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden gibt es einen schmerzlichen Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert: wenn ihm zum ersten Male voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in die Welt getreten ist und keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann.“

Nach dem Militärdienst kam die unaufhaltsame Karriere als Spitzen-Wirtschaftsmanager: Ab 1893 in der AEG, in deren Vorstand er 1899 aufstieg, 1912 Aufsichtsrats-Vorsitzender, eine Sammlung von über 80 Posten in Aufsichtsräten. Er setzte sich entschieden für die Schaffung von Kartellen ein, um Rezessionen auf dem Markt abzufedern. Denn, wie er sagte:

„Die Klage über die Schärfe des Wettbewerbs ist in Wirklichkeit nur eine Klage über den Mangel an Einfällen.“

Er war Teil der Erfolgsgeschichte des Kaiserreichs und doch kritisch gegenüber dem Materialismus des Industriezeitalters, denn Rathenau wusste auch:

„Ich habe niemals einen wirklich großen Geschäftsmann gesehen, dem das Verdienen die Hauptsache war.“

Kraft seines Wirtschafts-Imperiums war Rathenau in der tonangebenden Gesellschaft des Kaiserreiches universal vernetzt. Er hatte auch Audienzen bei Kaiser Wilhelm II. Er setzte darauf, dass die Juden sich in Deutschland weitgehend anpassen und assimilieren sollten.

Im preußischen Kriegsministerium

Seine Stunde schlug erst nach Kriegsausbruch, im August 1914. Da wurde er (bis März 1915) Chef des Amtes für Kriegsrohstoff-Versorgung im preußischen Kriegsministerium, denn die über Deutschland verhängte britische Seeblockade führte sofort zu einer Knappheit an kriegswichtigen Rohstoffen. Dem ausgeprägten Organisationstalent Rathenaus gelang es, das Problem zumindest einzugrenzen. Er identifizierte sich vollständig mit dem Staatsapparat, im September 1916 schlug er sogar (erfolgreich) vor, aus dem besetzten Belgien und Polen Zwangsarbeiter ins Kaiserreich zu holen. Den im Februar 1917 verkündeten uneingeschränkten U-Boot-Krieg lehnte er ab. Im Oktober/November 1918 sprach er sich gegen den Waffenstillstand aus, in der Hoffnung, durch Fortsetzung des Widerstandes bessere Friedensbedingungen zu erhalten.

Walther Rathenau war nicht nur Industrieller und Politiker, sondern auch Schriftsteller. Als Außenminister war Rathenau an dem Vertrag von Rapallo beteiligt.

Sammlung George Grantham Bain der Library of Congress (CC0) ; Walther Rathenau; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walther_Rathenau.jpg

Der Staatsmann

Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches bewies er seinen pragmatischen Sinn, indem er sich als Mitgründer der links-liberalen „Deutschen Demokratischen Partei“ (DDP) auf die neue Demokratie einließ. Angesichts der exorbitanten Reparationsforderungen der Siegermächte war seine ökonomische Expertise bei der Reichsregierung sehr gefragt. Kanzler Joseph Wirth, von der katholisch orientierten Zentrums-Partei, machte ihn am 31. Januar 1922 zum Außenminister. Da wirkte Rathenau an dem Vertrag von Rapallo (16. April 1922) mit – und sicherte sich dadurch seinen Platz in den Geschichtsbüchern. An der ligurischen Riviera kamen das soeben konstituierte bolschewistische Russland (amtlich „Sowjetunion“ erst ab 30. Dezember 1922) und Deutschland überein, sich diplomatisch anzuerkennen und auf Kriegs-Reparationen gegenseitig zu verzichten. Diesem außenpolitischen Befreiungsschlag stand gegenüber, dass Rathenau den westlichen Siegermächten, allen voran Frankreich, entgegenkommen musste, was deren Reparationsforderungen betraf, denn das nachhaltig geschwächte Reich befand sich in deren Würgegriff.

So etwas aber galt den Rechten und besonders den Rechts-Extremisten als schandbare „Erfüllungspolitik“. Die Rechtsgerichteten hielten ihn für einen Befehlsempfänger der jüdischen Weltregierung der „Weisen von Zion“

Das war eine der tausend „Verschwörungstheorien“, die damals kursierten. Daher, als Rathenau am 24. Juni 1922 in Berlin ohne Polizeischutz zum Auswärtigen Amt fuhr, wurde er gegen 11.00 Uhr aus einem überholenden offenen Wagen heraus von einem Attentäter mit Maschinenpistole niedergeschossen, ein weiterer Attentäter warf eine Handgranate in Rathenaus Wagen. Der Minister starb an Ort und Stelle. Die Attentäter waren Mitglieder der terroristischen „Organisation Consul“, die eine Militärdiktatur anstrebte. Sie kamen bei der anschließenden polizeilichen Verfolgung ums Leben.

Autor: Bernd Rill ist Jurist, Historiker, ehemaliger wissenschaftlicher Referent in der Hanns-Seidel-Stiftung, Autor zahlreicher Sachbücher.

Quellen

Peter Berglar: Walther Rathenau. Ein Leben zwischen Philosophie und Politik. Graz/Wien/Köln 1987.

Etta Federn-Kohlhaas: Walther Rathenau. Sein Leben und Wirken. 2. A. Dresden 1928.

Emil Ludwig: Genie und Charakter. Zwanzig männliche Bildnisse. Berlin 1925.

Harry Wilde: Walther Rathenau in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek 1971.

Dr. Philipp W. Hildmann

Thomas Klotz

Leiter